In collaborazione con il Servizio Musei e Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Assaggi quotidiani d’arte – Lavoro

#1 – 18 maggio 2020 – Oscar Hermann Lamb, I fonditori, 1903 (Civico Museo Revoltella)

Oscar Hermann Lamb, nato a Trieste, come molti suoi concittadini studiò a Vienna e Monaco. Proprio in Germania aveva potuto ammirare un dipinto di grande successo di Adolph von Menzel: Il laminatoio del ferro (1875). Nei due quadri non vi è l’intenzione di esprimere una critica sociale alle condizioni del lavoro, ma di celebrare la vita quotidiana nel mondo industriale, che Lamb rappresenta con tocco divisionista. La dignità del lavoro, lo spirito collaborativo e l’estrema concentrazione sono impressi sui volti dei fonditori, illuminati da una fonte incandescente. Un curioso e inconsapevole anticipo sulle immagini eroiche del realismo socialista.

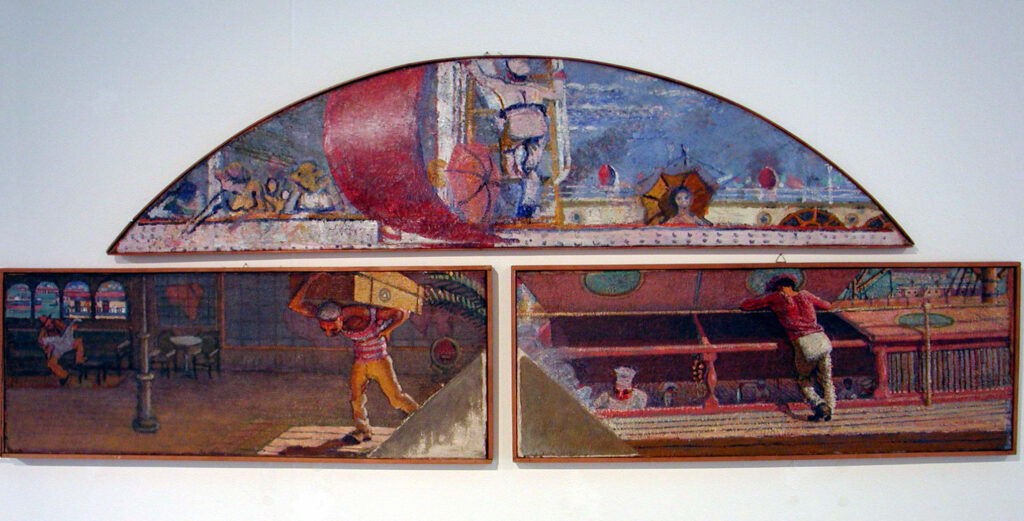

#2 – 19 maggio 2020 – Umberto Bolaffio, Trittico del porto, 1930 ca. (Civico Museo Revoltella)

Vittorio Bolaffio era particolarmente attento alle attività portuali, attratto soprattutto da coloro i quali svolgevano le mansioni più umili: i marinai, i fuochisti, gli operai.

Un lavoro solenne e misurato, per dirla con le parole espresse da Manlio Malabotta nel ’32: “come austera è tutta la sua pittura, di un’austerità religiosa”. Anche Umberto Saba, successivamente alla sua scomparsa, lo ricordava nelle misere osterie mentre “annotava, cancellava, faceva, disfaceva, colla disperata costanza degli ossessivi, tutte le memorie visive che conservava di quel viaggio da Trieste a Bombay e viceversa”.

#3 – 20 maggio 2020 – Umberto Veruda, Ritratto di uno scultore, 1898 (Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro), Venezia

Umberto Veruda deve al pittore berlinese Max Liebermann la concezione dinamica e l’accentuazione luministica del ritratto, ottenuta con pennellate rapide e sciolte. Lo scultore triestino Giovanni Mayer è qui ritratto nel suo atelier, mentre abbozza la statua di Giuseppe Verdi. L’artista, con la mano ancora immersa nella creta, sembra essere attratto da qualcuno che ne richiama l’attenzione. Italo Svevo, nel descrivere Stefano Balli, il protagonista di Senilità, offre un’immagine che richiama la figura di Mayer: “la personificazione del lavoro intelligente, in quella sua rude veste da cui sporgeva l’elegante solino”, riprendendo addirittura il particolare del colletto che spunta dal camice.

#4 – 21 maggio 2020 – Vittorio Bolaffio, I picchiettini, 1930 ca. (coll. privata)

Giani Stuparich in Trieste nei miei ricordi dà voce a Vittorio Bolaffio intento a dipingere:

“Voglio per questa umanità che soffre, mettere i colori a un quadro. Uomini, animali, macchine, tutto un movimento, dall’alba al tramonto, un movimento di partenza e d’arrivo: da queste rive per il mondo, e dal mondo a queste rive. Così amo Trieste”

I picchiettini del pittore, impegnati a lavorare sul fasciame delle navi prima della riverniciatura, ci ricordano quanto sia duro il lavoro più umile che alle volte viene ignorato da chi se ne sta in plancia.

#5 – 22 maggio 2020 – Carlo Sbisà, Il palombaro, 1928, Regione Friuli Venezia Giulia (Civico Museo Revoltella)

Scelta apparentemente bizzarra quella operata da Carlo Sbisà che ritrae l’architetto Umberto Nordio nei panni di un palombaro malinconico e assorto. Alle spalle dell’uomo, specializzato anche in arredamento navale, si staglia una nave, non alla fonda, né in un bacino di carenaggio, ma alla deriva, molto simile ai relitti che ritroviamo nei quadri dell’amico Arturo Nathan. Carlo Sbisà nel descrivere se stesso disse:

«io sono sempre stato, per sentimento, un neoclassico»

ma il classico, riletto nel Novecento, si ammanta di realismo magico e la raffigurazione del lavoro perde concretezza per divenire immagine metafisica.